RIHLAH RIZA #32: PAHLAWAN ITU BUKAN SAYA

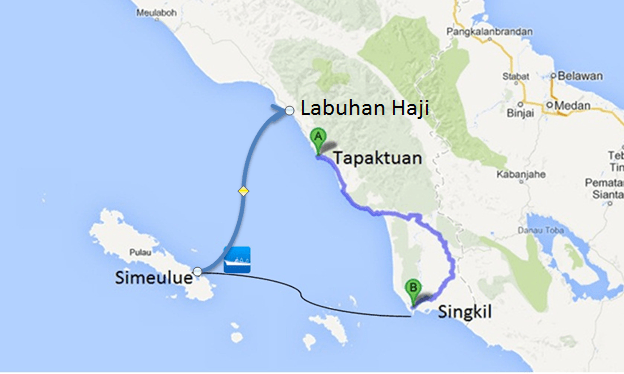

Suatu waktu kalau Anda berkunjung ke Tapaktuan datanglah sebentar di salah satu sudutnya. Ambillah barang satu atau dua gambar di sana. Itu sudah cukup dikatakan kalau Anda sudah benar-benar datang ke kota kecil ini. Ini sebuah dinding beton penahan longsor dari sebuah bukit. Di dinding itu bertuliskan ucapan selamat datang dan banyak mural sederhana yang menceritakan aktivitas penduduk Tapaktuan. Letaknya berada di ujung jalan masuk terminal atau berada di depan warung kopi terkenal: Terapung. Tempat para supir travel berisitirahat setelah usai perjalanan dari Medan atau pun Banda Aceh. Di suatu waktu itu, di suatu pagi itu, saya mengangkangi sudutnya.

Suatu waktu setelah dari sana Anda juga perlu bergerak ke arah utara. Mengunjungi situs makam Tengku Syaich Tuan Tapa. Tuan yang menjadi legenda di kota ini. Tuan yang pernah bertempur dengan naga dan jejak kaki raksasanya tertancap di karang pinggiran samudera. Makamnya tidak seperti makam orang-orang biasa, bentuknya besar memanjang, dan cukup terawat. Anda bisa masuk ke dalam kompleks makam karena pintu pagarnya tak terkunci. Di sebelah kanan makam terdapat makam dengan ukuran biasa dari seorang penguasa Tapaktuan bernama Datuk Radja Amat Djintan yang wafat pada tahun 1928 M. Di suatu waktu itu, di suatu pagi itu, saya terpekur memandangi rumah keabadian tempat dua manusia berkalang tanah.

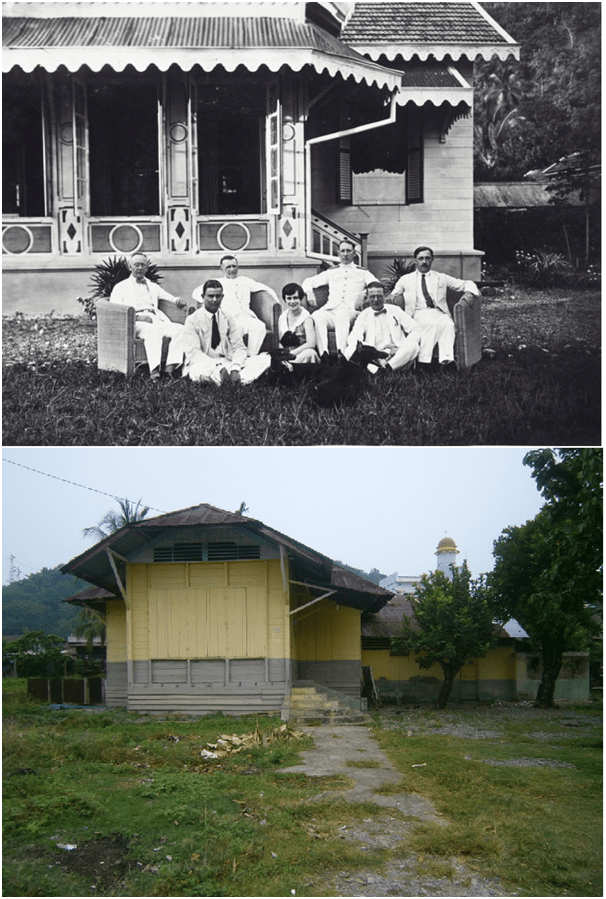

Suatu waktu setelah Anda mengunjungi situs makam itu bergeserlah sedikit ke utara lagi. Ke sebuah rumah, tempat seorang Kapiten Belanda di tahun 1929 berfoto bersama dengan teman-temannya dan dua ekor anjing hitam. Mereka berfoto di halaman depan rumah. Rumah yang kini tak berpenghuni. Foto saat mereka mapan dan merasa berhak untuk berbuat apa saja kepada pribumi. Sedangkan di pelosok pedalaman, perlawanan itu tetaplah berlangsung sampai Jepang datang di tahun 1942. Di suatu waktu itu, di suatu pagi itu, saya menggigit dan memamah sejarah tanpa tandas karena saya sisakan sebagian untuk saya simpan di memori kepala.

Suatu waktu setelah Anda mengunjungi semuanya, beristirahatlah sebentar. Sejenak saja. Mendekatlah. Dan jangan menjauh. Duduk bersama saya di tepian pantai ini. Tempat biasa saya melabuhkan atau malah melarungkan rindu. Tempat kata-kata memungut satu per satu dirinya sendiri menjadi sajak dan gigil. Mungkin kita akan duduk di sini sampai matahari bulat di hadapan habis dilahap samudera. Tenang saja di sini, kita nikmati potongan senja, sambil memandang putih buih, mendengar gemuruh ombak, menghirup aroma asin laut, dan merasakan sepoi angin yang membelai wajah. Di suatu waktu itu, di suatu saat itu, saya ingin menceritakan kepada Anda sesuatu. Sudilah Anda mendengarnya.

Suatu ketika saya pulang ke Jakarta dari Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Dengan menggunakan “singa terbang”, para penumpang harus transit di Bandara Kualanamu, Medan dan kami harus turun terlebih dahulu dari pesawat. Saat itu sudah jam setengah tujuh malam. Satu jam kemudian kami diminta masuk pesawat kembali. Di situlah kericuhan dimulai, ada dua orang penumpang dari Banda Aceh yang tidak mendapatkan tempat duduk. Tempat duduknya semula telah diisi penumpang dari Bandara Kualanamu. Sedangkan yang tersisa hanya satu kursi kosong dengan nomor yang berbeda.

Pramugari tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dapat dipastikan telah terjadi kesalahan dalam sistem booking mereka. Petugas “Singa Terbang” di bandara turun tangan dan meminta agar salah satu dari penumpang itu terbang dengan menggunakan pesawat lain yang—kata petugas itu—telah siap untuk terbang juga. Tapi sang penumpang tidak mau karena merasa berhak di pesawat ini. Sang penumpang tidak bisa disalahkan karena ia berangkat dari Banda Aceh. Katanya pun, kalau ia berangkat dari Bandara Kualanamu ia masih bisa memahami dan mau pindah pesawat. Tapi karena ia bayar untuk naik pesawat dengan jam dan nomor penerbangan dari Banda Aceh maka ia bersikeras berada di pesawat yang sama.

Perdebatan semakin memanas, ditambah para penumpang lain membela sang penumpang dari Banda Aceh. Sedangkan dua penumpang yang naik dari Bandara Kualanamu santai saja di tempat duduknya, merasa tidak ada masalah. Sampai-sampai kepala kru hendak melaporkannya kepada pilot karena kericuhan tanpa kejelasan akhir ini. Jam sudah menunjukkan pukul delapan malam. Saya pikir alangkah eloknya kalau petugas “Singa Terbang” menjanjikan akan memberikan kompensasi layak kepada sang penumpang ketika mau pindah pesawat. Tapi itu tidak pernah terlontar dari mulut petugas. Ujung-ujungnya perdebatan tetap berlangsung.

Di tengah suasana tidak nyaman ini, di antara wajah gelisah para penumpang yang mengharapkan pesawat segera terbang, berdirilah seorang pemuda bertubuh gempal. Tanpa basa-basi ia menawarkan diri kepada pramugari untuk menjadi volunteer. Ia bersedia pindah pesawat. Bergegas ia ambil tasnya dan langsung keluar pesawat. Usai sudah semuanya. Sang penumpang dari Banda Aceh bisa duduk. Penumpang lain ikut senang. Pesawat pun segera bisa terbang. Solusinya sederhana dan tak sulit. Mesti ada yang harus berkorban. Dan pengorbanan itu tidak ditunjukkan dari para empunya masalah. Tapi dari pemuda tidak dikenal. Pemuda yang akan terbang lebih malam dan tiba di Bandara Soekarno Hatta lebih lama dari kami semua. Sebuah solusi yang tidak pernah terlintas dalam benak saya. Di suatu waktu itu, di suatu saat itu, pemuda itu pahlawannya. Bukan saya.

Pahlawan itu adalah orang yang mengorbankan segala. Ia yang berani mewakafkan dirinya bermanfaat buat orang banyak. Di atas pengorbanan itu berdirilah prinsip yang teramat kokoh tak tergoyahkan apa pun. Prinsip tak akan tegak di atas dinar dan dirham yang hanya memuaskan perutnya saja. Maka pada malam itu sebatas kekaguman kepada sang pemuda yang hanya bisa dipersembahkan. Bukankah—mengutip Anis Matta—kekaguman adalah sebagian cara kita membalas utang budi kepada para pahlawan?

Suatu waktu usai sudah cerita ini terkisahkan kepada Anda. Malam telah jelang. Saatnya untuk pulang. Dan saya bukanlah pahlawan karena telah berjasa mengantarkan Anda berkeliling Tapaktuan. Bukan. Terlalu berlebihan soalnya. Cukuplah saya menjadi pahlawan buat kalian di Citayam yang senantiasa saya rindukan setiap malam-malam sepi di tanah seberang. Bukan untuk dikagumi, melainkan diteladani. Itu pun jika saya memilikinya, memiliki keteladanan itu. Di suatu waktu, di saat itu, semoga itu saya adanya.

Selamat Datang di Kota Naga (Foto koleksi pribadi).

Kompleks makam Tengku Syaich Tuan Tapa (Foto Koleksi Pribadi)

Makam Tengku Syaich Tuan Tapa (Foto koleksi pribadi).

Makam Datuk Radja Amat Djintan (Foto koleksi pribadi).

Rumah Kapiten Hofstede Tapa Toean di tahun 1929 (Wikipedia) dan masa kini (Foto koleksi pribadi).

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

Tapaktuan 22.59 03 Maret 2014