Jalan Sunyi Para Penyair

Saya mencintai puisi seperti saya mencintai diri saya sendiri. Seperti saya mencintai cahaya pagi, senja sore, purnama bulat, adzan maghrib di antara rel Bandung Purwakarta, air laut di pantai, biru, telor dadar, nasi jamblang, es podeng, senyum, mata indah, lesung pipit, google, gmail, dan gtalk.

Dari dulu hingga sekarang. Saat sajak dan puisi dibacakan di depan kelas, pada peringatan tujuh belas agustusan, perlombaan baca sajak, hingga pada doa-doa yang terpanjatkan di setiap acara formal ataupun informal.

Ketika saya diminta oleh ibu guru kesenian untuk menyanyi di depan kelas, saya memelas untuk tidak bernyanyi karena memang saya tidak bisa menyanyi. Saya menawarkan membaca puisi tanpa teks. Dia menerima. Saya bacakan sajak Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang…

Itu di depan kelas namun adanya api unggun, dentingan gitar, jaket tebal, di atas panggung rakyat yang melingkar setengahnya saja ibarat colloseum adalah pasangan yang teramat cocok atas sebuah puisi dan sajak yang terbaca di suatu malam.

Dan piagam penghargaan serta sarung biasa menjadi suvenir atas tiap kemenangan waktu itu. Terakhir di tahun 2010. Terima kasih kepada yang telah memberikan baju batik hanya disebabkan saya menjadi pemulung kata-kata pada setiap acaranya. Padahal saya tak mengharapkan apapun.

Mungkin sebelumnya hanya jadi pembaca dan penikmat, namun semenjak sma (sekolah menengah atas, kini smu) kata-kata itu mulai dipulung dari pikiran sendiri. Walau tidak terdokumentasi dengan baik hingga kuliah bahkan sampai tahun 2002 akhir. Setelah itu barulah puisi atau sajak-sajak yang terserak dikumpulkan menjadi beberapa helai di ranting cemara.

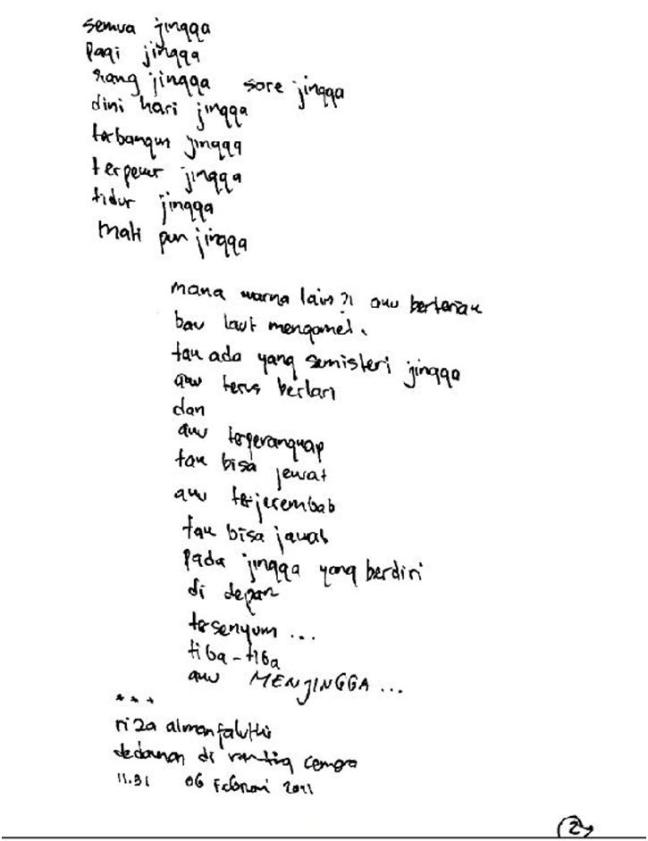

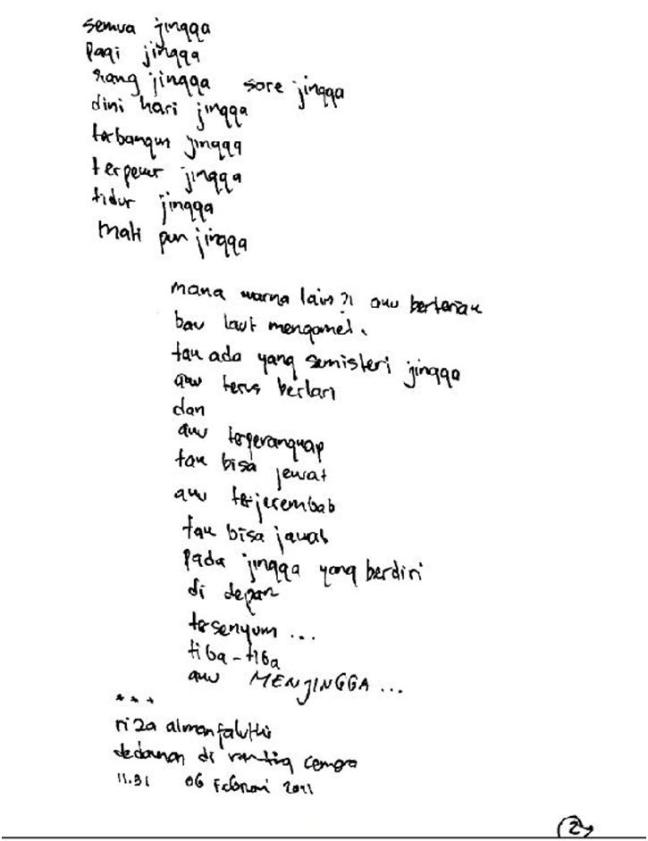

Yang pasti semua puisi itu lahir dari kegelisahan jiwa atau pada saat romantisme menggila. Mewujud hanya untuk menjadi dua kata, dua kalimat, atau tanpa batas dengan spontanitas, dua menit, tiga menit, bahkan tiga jam-an lebih untuk membuatnya. Pagi, siang, sore, malam atau dinihari. Baik sepi maupun ramai. Implisit, samar dengan makna yang tersirat, penuh dengan konotasi. Tersirat menjadi puisi atau tersirat dengan materi isi menjadi sebuah sajak.

Maka Nanang Cahyadi menguraikan puisi itu menjadi: “apa yang dibocorkan puisi kepadamu? mungkin semacam rahasia yang disembunyikan di dalam kepala dan dada, di dalam rindu yang tak terkata…”

Karena puisi itu bersembunyi dalam kerumitan pemaknaan kata maka sesungguhnya penyair dan seluruh pemulung kata-kata itu—atau apapun namanya mereka—pun seringkali terjerembab dalam jalan setapak yang sunyi. Jalan yang dinikmati mereka sendiri. Tidak ada orang lain. Namun, kalaupun ada, orang itu datang dengan dahi mengerenyit sambil berkata: “maksudnya apa sih?”

Mendengar pertanyaan itu, mereka para penyair hanya bisa mendeklarasikan kalimat sakti Roland Barthez: “pengarang telah mati.” Semua makna diserahkan kepada pembaca. Apapun maknanya. Maka akan banyak tafsir yang muncul atas sebuah puisi. Bahkan kalimat maksudnya apa sih yang terlontar itu adalah salah satu tafsirnya. Tafsir dari ketidaktahuan. Jika penyair memaksakan diri untuk menjelaskan karyanya pada satu pemaknaan tunggal maka mengapa penyair tidak sekalian saja untuk berhenti membuat syair, puisi, atau sajak dan cukup dengan—mengutip Wildan Nugraha—membuat makalah serta mempresentasikannya.

Maka ketika semua itu diserahkan kepada pembacanya, saya—yang nyaman disebut pemulung kata-kata, bukan penyair—lebih mendefinisikan kembali tentang arti puisi itu. Bagi saya, ia adalah tempat menyembunyikan sesuatu. Terkadang dengan satu atau beberapa kata yang lugas dan jelas namun seringnya penuh makna. Saya merasa aman menyembunyikannya. Bahagia, marah, sedih, riang, tertawa, cinta, dan rindu. Yang pasti dan terakhir: puisi adalah tempat jiwa melabuhkan asa dan rasa.

Untuknya…

***

riza almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

03.59 18 Februari 2011

Tags: wildan nugraha, nanang cahyadi, roland barthes, pengarang telah mati, puisi, sajak, syair

diunggah pertama kali di:

http://fiksi.kompasiana.com/puisi/2011/02/18/jalan-sunyi-para-penyair/

Bagikan Tulisan Ini Jika Bermanfaat: