RIHLAH RIZA #29: UZLAH DI MENARA

Kita sama melebur menghancur jumawa diri

Kita melebur di titik nol: puncak sunyi diri sendiri.

(Nanang Cahyadi, Kosong)

Ahad pagi, saat langit Tapaktuan masih kelabu, ketika laut di depan mess masih berwarna hitam, sewaktu jarum jam sudah menunjuk angka tujuh. Saya ikatkan dengan kencang tali sepatu olahraga yang jarang dipakai ini. Sambil jalan kaki mengisi hari libur, niatnya saya ingin pergi ke suatu tempat, bukit yang bernama Gunung Lampu.

Gunung Lampu ini tempat situs tapak kaki raksasa Tuan Tapa berada. Tapi saya tidak akan ke sana. Saya akan pergi ke puncak tertingginya. Tempat banyak menara. Menara yang sering dijadikan tempat bertengger elang laut setelah berburu mangsa. Waktu kunjungan pertama ke situs tapak raksasa itu bersama teman-teman dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh saya tidak sempat menaikinya.

Kali ini saya memang tekadkan untuk pergi ke sana. Untuk apa? Tentu sekadar melihat keindahan kota Tapaktuan dan samudra dari ketinggian. Bukan untuk menerjunkan diri dengan sebebas-bebasnya. Lalu judul headline macam mana pula di koran lokal sini bila yang terakhir terjadi? Lagi, Pegawai Pajak Stres Bunuh Diri. Na’udzubillaahimindzalik.

Jalan kaki dari mess menuju kaki bukit ini sudah cukup membuat berkeringat. Dari kaki bukit saya menyusuri jalan setapak yang sudah di semen. Sampai akhirnya menemukan sebuah persimpangan. Jalan setapak lurus akan menuntun kita ke jejak Tuan Tapa, sedangkan kalau ke kanan maka akan ke puncak Gunung Lampu. Perlu upaya keras lagi ketika menyusuri jalan setapak yang meninggi dengan kemiringan hampir 45 derajat ini.

Dedaunan kering memenuhi jalan setapak, pohon-pohon dengan daun yang menguning dan terbakar memenuhi ruang pandang. Sebagian pohon masih hidup dan hijau, tempat burung-burung entah apa namanya terbang bergerombol ketika saya berada di bawah melewati sarang mereka. Keberadaan saya mengusik mereka.

Di tengah perjalanan saya berhenti sejenak, duduk di anak tangga, dan memandang sekitar. Hening mendominasi. Sesekali terdengar kicauan burung dan debur ombak di bawah sana. Saya tidak cukup terlena dengan pemandangan yang ada. Akan banyak keindahan yang tersaji di atas sana. Tak seberapa lama kemudian saya sudah sampai di ujung anak tangga paling tinggi. Di sinilah tempatnya. Tapi saya tidak berhenti sampai di sini.

Saya menuju menara bercat putih setinggi kurang lebih 30 meter itu. Tapi ini tidak mudah karena harus menyusuri jalan setapak tanah dengan ilalang setinggi dada. Tak berapa lama, saya sudah berada di bawah menara. Di samping menara ada sebuah bangunan yang sudah rusak. Di atas bangunan tersebut berdiri menara lain yang sudah rusak dan berkarat.

Bukan menara itu yang ingin saya naiki. Tapi menara di atas kepala saya ini. Menara yang bercat putih. Seperti tempat tandon air di rumah-rumah namun untuk yang ini dalam ukuran raksasanya. Berdiri kokoh menjulang menusuk langit tapi belumlah setinggi menara BTS. Di pucuknya ada lampu stadion berwatt tinggi yang tak tahu apakah masih berfungsi atau tidak.

Saya kemudian menekadkan diri menaiki menara. Sepertinya tak perlu tinggi-tinggi dulu pada pengalaman pertama. Jadi saya cuma bisa sampai di bordes pertama saja. Bordes adalah tempat mengistirahatkan kaki sejenak ketika menaiki tangga. Mungkin ketinggiannya berkisar lima meter saja dari permukaan puncak Gunung Lampu. Tapi ini sudah membuat saya gamang. Karena terlihat betapa jauhnya permukaan laut dari atas sini.

Umur yang sudah tidak muda lagi, otak kiri yang mendominasi, suara guntur yang bersahut-sahutan, menahan langkah kaki menuju bordes berikutnya. Nyali saya kalah jauh dari Rika Adriana, gadis Pontianak, yang menaiki menara BTS setinggi 75 meter untuk melihat keindahan Bumi Laskar Pelangi di Gantung, Belitong. Padahal ketika di sekolah dasar pun, saya bersama teman bernama Rica masih bisa tidur-tiduran di puncak tertinggi menara PDAM Jatibarang. Menikmati matahari pagi dan melihat pemandangan Kali Cimanuk. Masih berani.

Papan besi bordes berukuran 50 cm x 100 cm dengan pegangan setinggi pinggang menahan saya jatuh ke bawah. Di sinilah saya berdiri dan lama memandang sekitar. Memerhatikan pelabuhan dari jauh, perahu di tengah laut, rumah-rumah di tengah kota, dan pantai di sebelah utara. Saya menunggu elang laut itu, yang ternyata tidak pernah datang.

Menuju puncak butuh keberanian dan tekad yang kuat. Tekad kuat mendorong orang untuk berani melangkah ke depan dan ini beda tipis dengan jumawa. Karakter terakhir akan menjerumuskan orang ke dalam jurang kehancuran. Karena semakin naik ke atas hambatannya semakin besar. Gravitasi, angin, kegamangan adalah contohnya. Sepertinya menuju ke atas pun harus bersama dengan yang lain. Tidak bisa sendiri, karena butuh orang yang senantiasa menguatkan kita untuk terus naik menggapai asa yang menggantung. Butuh pula orang yang berani menjadi tolok ukur ketika kita hanya bisa menjadi pengikut. Suatu saat kelak saya akan bersama teman untuk menuju puncak menara ini.

Langit masih kelabu. Ada hening yang menguasai di sini. Ini menenteramkan. Lalu setelah lama menatap keindahan alam dari atas ketinggian, saya putuskan untuk turun dan pulang. Uzlah (mengasingkan diri dari keramaian) ini harus segera diakhiri. Kantung bahagia saya sudah penuh. ‘Aid alQarni pernah bilang kalau aroma yang harum mewangi, makanan lezat, dan pemandangan yang membangkitkan pesona akan membawa penerangan dan kebahagiaan pada jiwa. Insya Allah.

Bagi mereka yang suntuk dengan rutinitas yang membosankan, keramaian yang melalaikan, mari pergi dari sana, menyepilah. Rihlahlah. Beruzlahlah. Pergilah ke tempat indah. Nikmati dan rasakan bahagia itu memenuhi aliran darah.

Sudilah kiranya, di akhir ini, saya seorang hamba bertanya kepada Tuan dan Nyonya, “Akan uzlah kemana setelah ini?”

Menara putih di atas Gunung Lampu yang gambarnya saya ambil beberapa waktu lalu. (Foto koleksi pribadi).

Ini jalan setapaknya (foto koleksi pribadi).

Lagi, jalan setapak itu (foto koleksi pribadi).

Pelabuhan Tapaktuan dari ketinggian di bordes pertama menara putih (Foto koleksi pribadi).

Sisi pantai di utara dilihat dari kejauhan (Foto koleksi pribadi).

Puncaknya masih jauh (Foto koleksi pribadi).

***

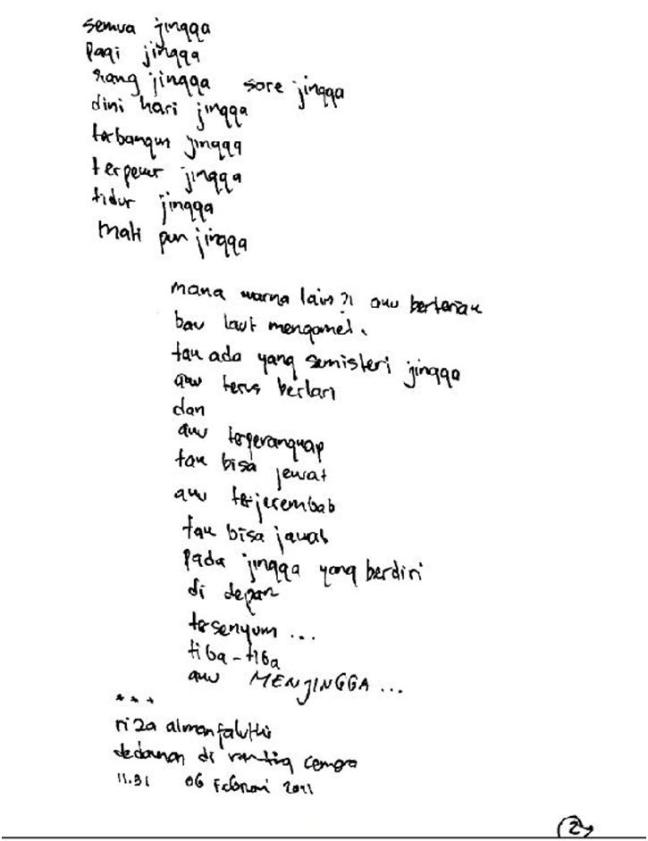

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

Tapaktuan, 2 Maret 2014