Panggil Saya Pak Haji

http://www.islamedia.web.id/2012/01/panggil-saya-pak-haji.html

Islamedia

– “Pak Haji..!” Seseorang berteriak. Entah kepada siapa. Saya tetap berjalan. Ternyata teriakan itu semakin kencang. Terpaksa menoleh dan terlihat teman serombongan memanggil-manggil saya. Oh, dia memanggil saya rupanya. Ketika di Mekkah dan Madinah memang ada sesuatu yang baru dan aneh didengar telinga saya. Panggilan Haji itu. Ya panggilan yang biasa disematkan kepada orang yang telah melaksanakan haji. Saya tidak terbiasa.

Walau sebelum berangkat pergi haji, ada yang selalu memanggil saya dengan sebutan itu di kantor, saya anggap sebagai sebuah doa. Begitu pula saat seorang bapak pengatur lalu lintas di pintu keluar komplek akan berkata: “Terima kasih Pak Haji,” ketika ada uang seribu rupiah berpindah ke tangannya, saya anggap sebagai sebuah doa. Alhamdulillah doa mereka terkabul, saya bisa pergi haji.

“Bu..! Bu…! Bu Rahmi…!” seseorang memanggil kepada ibu-ibu itu. Ibu itu tidak menengok sama sekali. “Bu Haji! Bu Haji Rahmi!” perempuan yang bernama Rahmi itu berhenti dan menengok dengan senyum yang begitu sumringah dan berkata kepada yang memanggilnya, “Nah gitu dong, Haji itu mahal.” Aih… segitunya. Tetapi itu gurauan yang sering didengar saat berangkat haji. Kepada yang punya nama Rahmi mohon jangan tersinggung. Ini sekadar contoh.

Kenyataannya? Ada juga memang yang tidak menengok kalau tidak dipanggil dengan sebutan haji di depan namanya. Wah…wah…wah…Insya Allah saya tidak seperti itu. Tetapi saya selalu berusaha memanggil seseorang, tetangga ataupun teman yang telah pergi haji dengan sebutan itu. Bukan untuk apa-apa tetapi sebagai bentuk penghormatan saya kepadanya. Tidak berniat untuk membuatnya ujub atau merasa riya’dan sum’ah.

Jikalau ada seorang ustadz dan ia pun telah berhaji, saya lebih berat memanggilnya dengan sebutan ustadz saja, karena menurut saya panggilan ustadz itu lebih berbobot daripada sebutan haji. Menandakan ia orang yang alim dan berilmu. Tidak semua orang yang haji berilmu bahkan kita tahu di pemberitaan kalau 70% dari jama’ah haji Indonesia tidak atau kurang tahu tentang manasik haji.

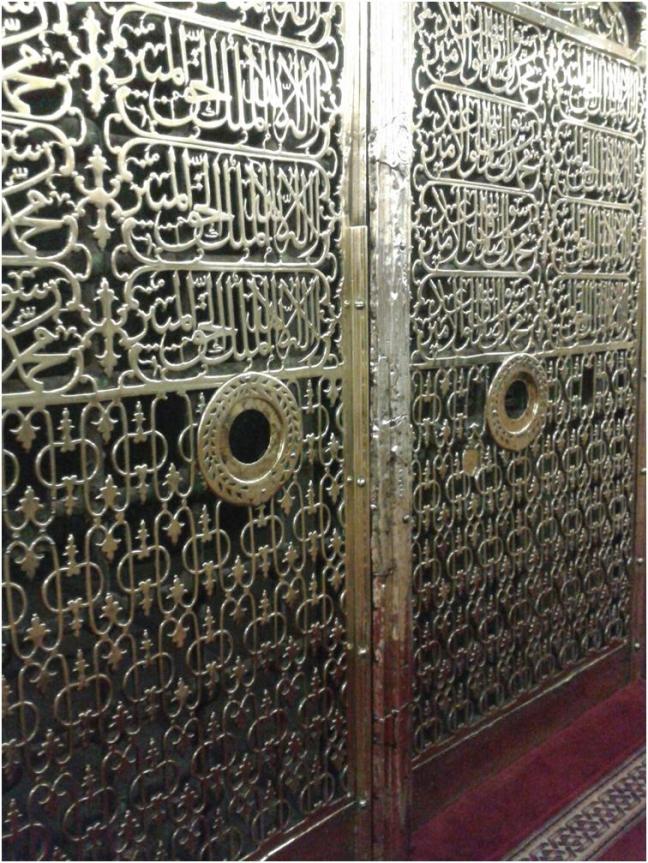

Walaupun demikian mengapa sebutan haji itu saya sematkan pada mereka sebagai bentuk penghormatan? Karena bagi saya, secara zahir mereka telah benar-benar mengeluarkan pengorbanan yang begitu banyak untuk bisa ke tanah suci. Mulai dari harta, diri mereka, dan keluarga. Ibadah haji itu berat. Perlu tenaga fisik yang prima untuk menyelesaikannya dengan penuh kekhusu’an. Banyak cobaannya. Terutama ujian kesabaran sampai ambang batasnya. Saya merasakannya sendiri.

Maka tak perlu heran, kalau di zaman penjajahan dulu atau sebelum era transportasi modern seperti sekarang ini, orang yang pergi haji dihormati sekali karena untuk perjalanannya saja sampai butuh waktu berbulan-bulan lamanya bahkan sampai hitungan tahun. Entah dengan naik unta, kuda, atau kapal laut. Penjajah Belanda pun sering mewaspadai orang yang telah pergi haji karena seringkali mereka adalah pionir kebangkitan perlawanan terhadap kepentingan kolonial.

“Enyak, memanggil saya dengan Pak Haji atau enggak, enggak ada bedanya Nyak, enggak berubah Insya Allah,” kata saya pada Enyak yang telah lama bekerja di keluarga kami. “Ah, enggak Pak Haji. Pamali,” katanya.

“Orang zaman sekarang pada bangga dengan gelar keduniaan. Doktor, profesor, sarjana berderet di depan dan belakang namanya tapi enggan dengan gelar atau panggilan haji,” kata salah seorang tetangga kampung sebelah yang bertamu di rumah kami. Ia belum pergi haji dan tetap memaksa saya dengan sebutan Pak Haji. Memang di kampung sebelah yang mayoritas Betawi itu panggilan haji terasa begitu sakral. “Enggak semua orang bisa pergi haji,’ lanjutnya lagi. Terserah Bapak sajalah. Yang penting saya tidak memaksa Bapak untuk memanggil saya dengan sebutan itu.

Sebutan dan panggilan itu bagi saya—dan entah buat orang lain—memang rawan untuk terjadinya ‘ujub, riya’, dan sum’ah. Tetapi saya tentunya tidak bisa memaksa mereka untuk menghentikan sebutan itu. Karena semua itu kembali kepada diri masing-masing. Sering-seringlah istighfar ketika memang ada terselip itu saat kita tidak dipanggil dengan sebutan Pak atau Bu Haji.

Makanya ada yang mengetatkan bahwa panggilan atau gelaran haji itu bid’ah. Bagi saya tak masalah. Artinya sampai mewajibkan orang lain untuk memanggil dirinya dengan sebutan itu, memang bisa terjerumus ke arah itu. Tetapi enggak bisa dong ketika ada yang memanggil saya Pak Haji lalu mereka dikatakan sebagai ahlul bid’ah. Waduh ini keterlaluan banget deh. Berlebihan.

Sebutan haji memang enggak ada di zaman nabi dan para sahabat. Tetapi sering kali kita menyebut-nyebut seseorang dengan sebutan syaikh, hujjatul Islam, ustadz, al hafidz, padahal di zaman nabi dan para sahabat sebutan itu pun juga tidak ada. Enggak ada tuh Ustadz Abu Bakar Assyidiq, Syaikh Umar bin Khatthab, Hujjatul Islam Utsman bin ‘Affan, Ali Al Hafidz, padahal di zaman sekarang banyak disematkan juga sebutan itu kepada orang-orang seperti Syaikh Fauzan, Ustadz Firanda, Hujjatul Islam Ibnu Taimiyyah, dan Assudais Al Hafidz.

Kalau ada yang mengatakan bahwa panggilan haji berkaitan dengan agama maka panggilan syaikh, hujjatul Islam, ustadz, dan al hafidz juga berkaitan dengan agama pula. Dan jika memang panggilan haji itu adalah laqab-laqab yang tidak syar’i dan bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala, maka saya bisa saja mengatakan bahwa sebutan syaikh, hujjatul islam, ustadz, al hafidz juga adalah laqab-laqab yang tidak syar’i dan bertentangan dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta’ala. Padahal masalah keikhlasan adalah masalah batin. Saya tak tahu apa isi terdalam di hati mereka.

Bahkan panggilan yang berkaitan dunia dan tidak ada kaitannya dengan agama sama sekali, bisa jatuh pada hal yang haram jika hanya akan membuat diri kita kurang ikhlas dalam beramal, timbul rasa sombong dan ‘ujub.

“Za, bukan mereka yang menghendaki sebutan syaikh, ustadz, hujjatul islam, al hafidz, tetapi para pengikut atau umatnya yang menghormati mereka,” mungkin ada orang yang akan berkata demikian. Jika demikian mengapa khusnudzan itu juga tidak kita berikan kepada orang-orang yang telah pergi haji? Bukan mereka, Pak Haji dan Bu Haji, yang menghendaki sebutan haji itu tetapi masyarakat dan tetangga yang menghormati mereka.

Bagi saya, masalahnya bukan pada bahwa gelaran haji itu berkaitan dengan masalah agama atau dunia, atau bukan pula bahwa hal itu ada di zaman nabi dan para sahabat atau tidak, tetapi akankah mengakibatkan terhapusnya amal-amal kita atau enggak?

Makanya betapa banyak juga dari mereka, mengutip Muhammad Arifin, Dewan Pakar Pusat Studi Al-Qur’an, memilih untuk tidak menggunakan gelar-gelar kesarjanaan, keulamaan, maupun Haji/Hajjah, demi menghindari riya’ dan kesombongan. Dan hanya menggunakannya pada saat yang diperlukan misalnya untuk kepentingan administrasi saja. Sehingga tidak serta merta kita latah mengatakan mereka yang menyematkan semua gelaran itu sebagai ahlul bid’ah. Hanya Allah dan diri mereka yang dipanggil atau menyematkan dengan sebutan itu, yang tahu apakah mereka riya’ atau tidak.

Bagi saya, jika saya dipanggil Pak Haji, anggap saja sebagai sebuah peringatan apakah saya memang layak untuk disebut itu, jika tingkah laku saya jauh dari apa yang diharapkan oleh agama ini.

Bagi saya, jika saya dipanggil Pak Haji, anggap saja sebagai sebuah pembatas atau pengekang, untuk tidak melakukan apa-apa yang dilarang oleh agama ini. Kalau ingat satu hal ini maka saya jadi malu. Malu banget. Tak layak sekali.

Bagi saya, jika saya dipanggil Pak Haji, anggap saja sebagai sebuah muhasabah, sarana introspeksi diri, apakah haji saya diterima oleh Allah? Saya tentu berharap sekali demikian. Dan tentu pula panggilan itu tak sebanding dengan penerimaan Allah.

Bagi saya, jika saya baru nengok jika dipanggil Pak Haji atau berasa gimana gitu kalau tidak dipanggil hanya dengan nama saja, maka cukup alarm itu sebagai tanda riya’. Semoga saya masih bisa diberikan kesempatan untuk mengucapkan istighfar pada saat itu juga.

Bagi saya, lebih memilih tidak dipanggil Pak Haji untuk menjaga semua itu. Tetapi eits…jangan-jangan kalimat pertama di paragraf ini pun layak untuk di-istighfar-i, hanya sekadar supaya bisa disebut orang yang tawadhu atau rendah hati. Aduhhh… kemana-mana salah. Kemana-mana setan mengintip. Lindungi saya ya Allah.

*

Kertas tanda terima peminjaman dokumen itu ada di depan saya. Siap untuk diteken. Teman saya sudah berdiri menunggu untuk menerima kertas itu. Saya tanda tangani, saya beri tanggal, saya beri nama: Riza Almanfaluthi di bawah tanda tangan. Saya berhenti sejenak, terus bertanya, “Min, perlu saya tulis H di depan nama saya atau tidak nih?” What the, hahaha…

***

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

11.59, 23 Januari 2011

Pak Haji, Pak Haji…

Dimuat pertama kali untuk islamedia.web.id